|

|  日常生活中的核辐射(点击见大图)) 核辐射在我们生活中无处不在 日常生活中的核辐射(点击见大图)) 核辐射在我们生活中无处不在

在生活中,我们常常会谈核色变,而对于辐射这个词语也相当害怕。事实上,辐射分为两类,电离辐射和非电离辐射。比如,我们所说的电脑的辐射属于后者,而核辐射则属前者。在前一个专题中,我们已经提到过,核辐射就是指一些元素(放射性元素),携带有很高能量的质子、中子、氦原子核、电子、光子等等,这些粒子可能脱离这些元素而射出去。核辐射实际上在我们的生活中无处不在,我们无时无刻地在受着各种各样的核辐射,空气、水、食物都是核辐射的来源。只是这些辐射对人体的伤害微小到忽略不计。

另外,核辐射对于人体的影响包括外照射和内照射两种。外照射是指放射性物质直接照射在人体上;而内照射是放射性物质进入空气、水、植物,通过呼吸、饮水、吃饭等方式进入人体。…[详细]

| |

|

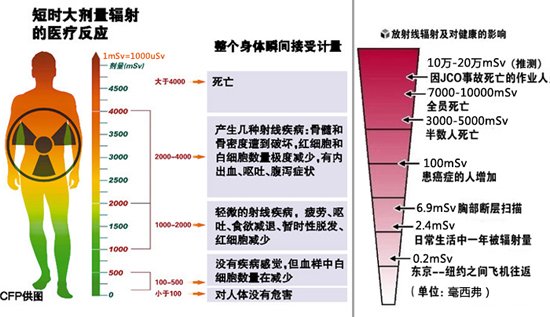

| 大剂量的核辐射致人患病、死亡;辐射也是癌症发病率增加的潜在诱因

辐射对人体的损害分为确定性效应和随机性效应。确定性效应是接受的辐射剂量超过一定阈值才会出现的效应,其临床表现是呕吐、脱发、白内障、性欲降低、白细胞降低、各种类型放射病,直至死亡。随机性效应是指辐射剂量引起的癌症发病率增加,没有剂量阈值。原则上接受任何小剂量的辐射,都会引起癌症发病率增加。一旦诱发癌症,其严重程度就与接受的辐射量无关了。这有点类似于我们平时说的致癌诱因,比如我们常常说某种不健康的生活习惯会致癌。…[详细]

| |

|

| 目前日本的核辐射程度对当地人体健康并无直接影响

以上这幅图表反应了在短时期大剂量辐射之后,人的身体可能会出现的反应。在这里要先简略说一下这些天我们都在说的西弗(Sv)这个计量单位。它表示的是一种叫做“当量剂量”的物理量,反映的是每千克人体组织每小时吸收的辐射量的大小。一般接受了超过8西弗(Sv)的辐射,人就必死无疑,所以西弗(Sv)是一个很大的单位。我们在日常的表述中,常见毫西弗(mSv)和微西弗(μSv)。其中,1μSv(微西弗)=0.001mSv(毫西弗)=1Sv(西弗)的10的负6次方。…[详细]

昨日日本文部科学省发布了关于福岛第一核电站释放出的辐射量的测量结果。结果表明,在距核电站20多公里处每小时最大数值可高达0.33毫西弗,而在距核电站30公里至60公里区域检测出的最大值是0.0253毫西弗,虽然比正常情况较高,但对人体健康并无直接影响。离得近的地方尚且如此,别的地方当然更不用担忧。(据果壳网)

| |

|

| 许多放射性物质一定时间后会自动消失,核辐射也不会传染

实际上,有很多种放射性物质,它们有着不同的半衰期,即放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间。

资料显示,核反应堆完全熔解后,会释放一些较低毒性的放射性气体,包括氮-16、氚和氪。氮-16迅速转变为稳定的氧。氪气很轻,进入大气后迅速消散,氚气能量很低,半衰期为12年。当它衰变时,它以稳定的氦气形式存在,对人类的危害不大。而碘131和铯137是目前在福岛第一核电站周围检测到的放射性物质,碘131的半衰期是8.3天。这就意味着,大约三个月后,几乎所有的放射性碘将衰变完而消失了。铯137的半衰期约为30年。根据沉降灰中放射性物质的总量,可能需要采取一些去污和必要的减少辐射措施(如农业,林业等)。…[详细]

前几天有一张照片在微博上广为流传,照片的图注是:“妈妈和因为核辐射被隔离的女儿隔着镜子尝试说话”。实际上,核辐射根本就不可能传染,是一次性的。

| |